在近期备受瞩目的CES消费电子展上,NVIDIA的新品RTX 50系显卡无疑抢占了所有头条,然而,在展会的一个相对冷清的角落,英特尔悄然发布了一项可能改写芯片制造历史的重大突破——Intel 18A制程芯片。

这一制程技术相当于1.8纳米级别,若能按计划在2025年投产,英特尔将有望与台积电的3纳米和2纳米工艺一较高下,这标志着英特尔在先进制程领域的重大进步。

然而,这项成果的发布却引发了不少网友对英特尔前CEO帕特·基辛格的感慨与惋惜。“基辛格,这是你的18A!”这样的评论在网络上屡见不鲜。

基辛格在任期间,为了拯救英特尔并追赶台积电,推出了一个四年五节点的计划,旨在加速先进制程的落地。其中,18A制程原本预计在2024年完成。然而,就在即将取得成果之际,他于2024年12月2日离职,而18A芯片则在次年的1月7日亮相,仅差一个月的时间。

基辛格离职的原因主要是董事会认为他的拯救计划见效不够迅速。在他任职的三年多时间里,英特尔经历了裁员、出售大楼、削减预算等一系列艰难决策,市值蒸发了约1500亿美元,这一数字几乎相当于一个OpenAI的估值。

CNBC的评论员甚至尖锐地指出:“基辛格是史上摧毁市值最多的CEO。”这一评价无疑将英特尔今日的困境与基辛格紧密联系在一起。然而,深入分析后发现,英特尔的问题并非一朝一夕形成,基辛格更像是一个替罪羊。

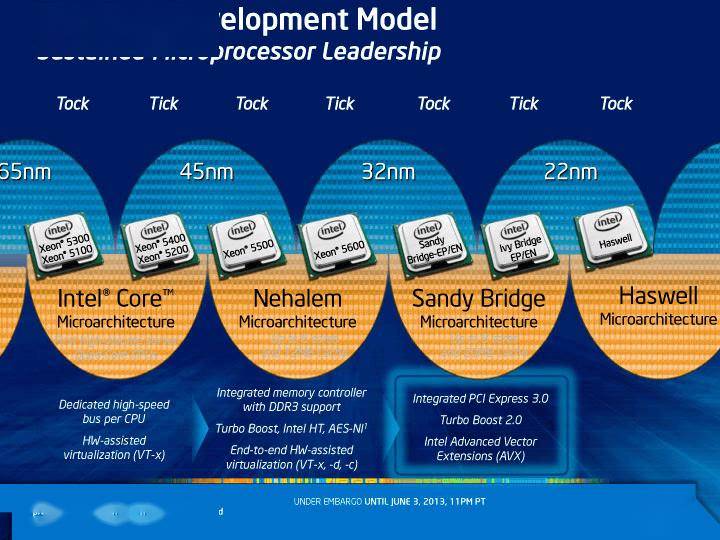

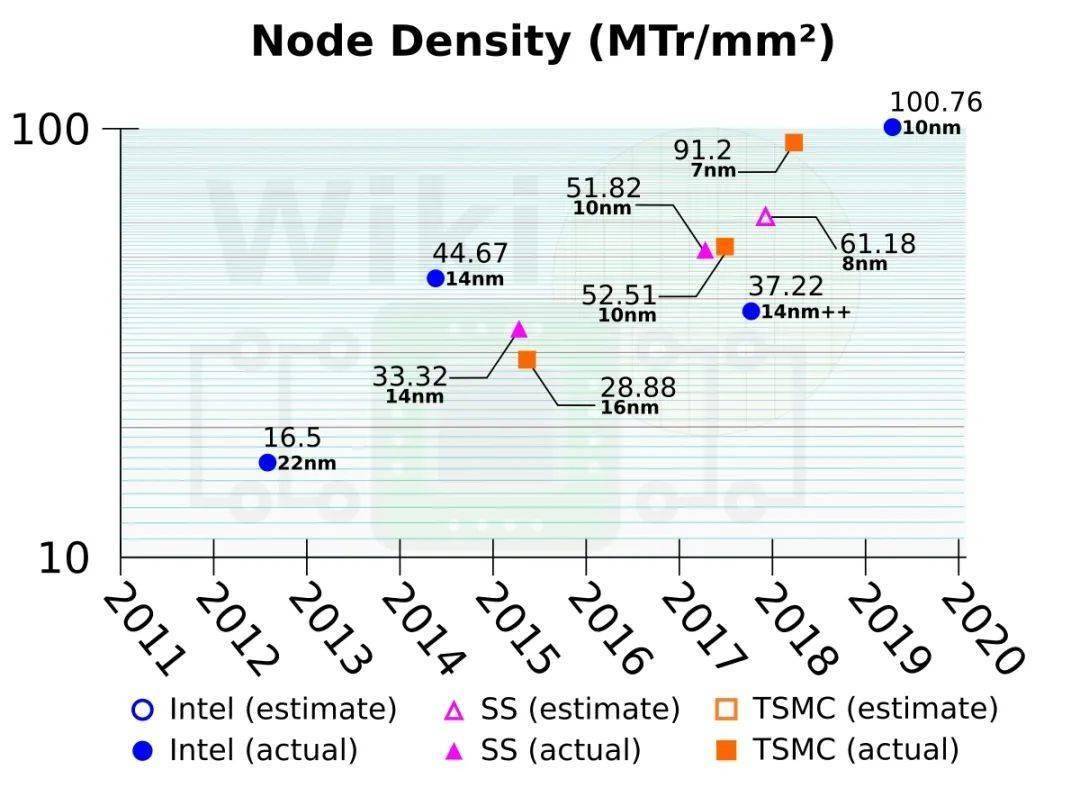

回顾英特尔的历史,可以看到,自2014年至2019年的五年间,其制程工艺一直停留在14nm+++,而同期台积电和三星则迅速迭代,逐渐超越了英特尔。这一时期的落后直接导致了英特尔“Tick Tock”战略的落空,该战略旨在通过制程工艺和架构的交替升级来保持行业领先地位。

那么,英特尔为何会失去这五年的黄金发展时间呢?这还要追溯到当时的CEO布莱恩·科再奇。在他的领导下,英特尔的芯片制造业务进展缓慢,并且犯下了没有选择EUV光刻技术作为主要路线的致命错误。这一决策失误导致英特尔在制程工艺上远远落后于竞争对手。

科再奇在位期间还盲目扩张业务,声称英特尔将不再是CPU公司,而是数据公司。然而,多线作战带来的目标反复摇摆、资源分散、决策缓慢等问题,导致了多个项目的失败。与此同时,AMD在苏妈的领导下逐渐复苏,而英伟达则凭借CUDA生态在AI和GPU市场占据领先地位。

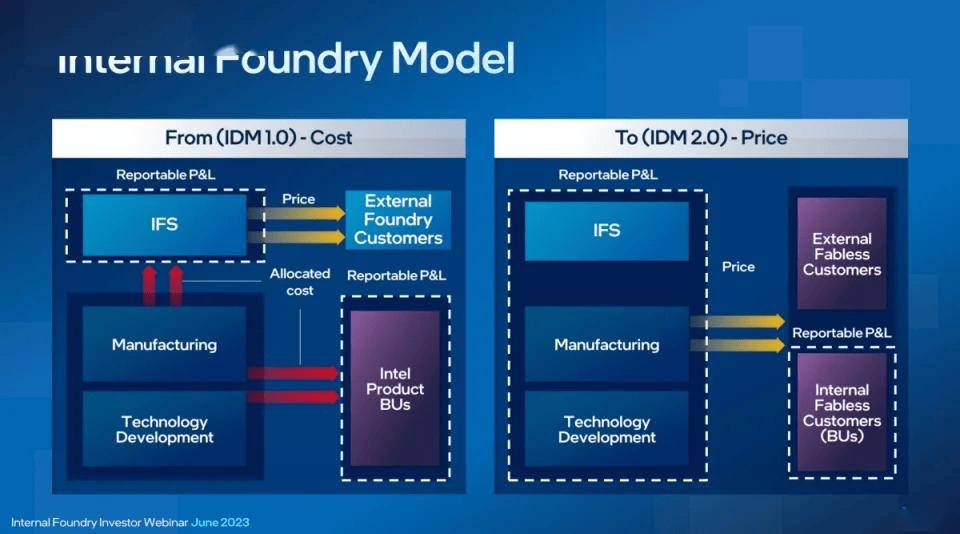

基辛格接手时,英特尔已经是一颗即将爆炸的巨雷。他试图通过推行IDM 2.0计划、加大芯片制造投入、开放代工业务以及推出Gaudi 3 AI芯片等措施来重振英特尔。然而,这些措施见效慢、费用高,且面临强大的竞争对手,因此遭到了董事会的不满和资本的抛弃。

如今,英特尔面临着前所未有的挑战,未来的道路充满了不确定性。然而,无论结果如何,这一历程都为我们提供了一个深刻的教训:企业的兴衰并非一人之力所能左右,而是需要整个团队的共同努力和正确决策。