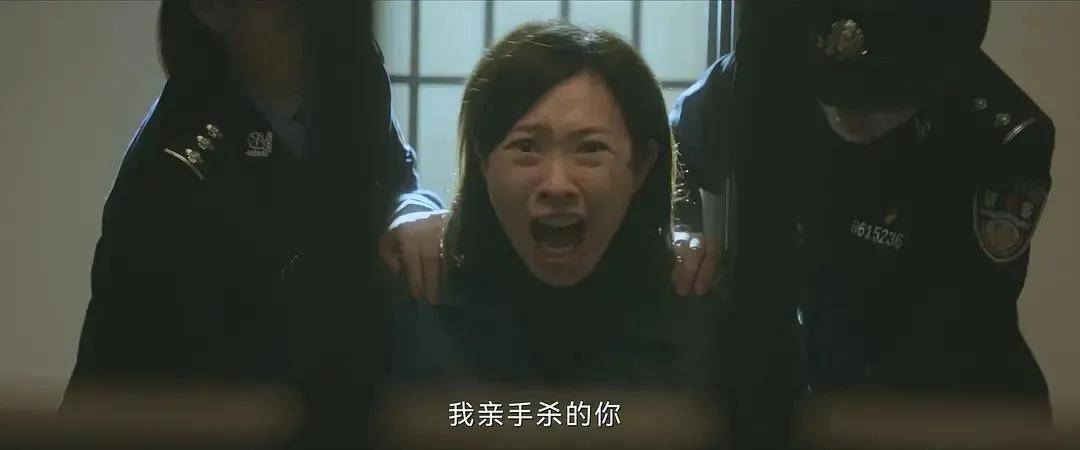

在悬疑剧《漂白》中,宋红玉从受害者到施害者的转变,不仅是角色个体的堕落,更是一场关于权力、身份与人性异化的复杂实验。

通过分析剧中情节及社会文化背景,可提炼出以下五个新颖视角:

宋红玉的转变本质上是对压迫者行为逻辑的复刻。

她最初被邓立钢绑架并施暴,经历身体与精神的双重规训,但反抗失败后,她选择内化施暴者的权力逻辑,通过模仿邓立钢的控制手段(如物色猎物、心理操控)重构自己的身份。

这种模仿并非简单的以暴制暴,而是对暴力体系的寄生式适应。她利用邓立钢赋予的权力重新定义与他人的关系,将受害者身份转化为施害者的保护色,以此消解自身的无力感。

宋红玉的犯罪策略中,女性身份成为其施害的核心工具。

她曾因性别弱势变成受害者(如被邓立钢绑架),却在犯罪团伙中主动利用女性魅力诱骗其他女性,通过扮演富太太角色降低目标警惕性。

这种策略暴露了性别权力的双重性:她既是被物化的对象,又通过主动物化自己实现对他人的控制。这一过程中,她将社会对女性的刻板印象(如柔弱、依附性)转化为犯罪优势,形成一种扭曲的性别反噬。

宋红玉的转变揭示了创伤未被疗愈时的异化路径。

长期受邓立钢压迫的经历,使她的心理防御机制从反抗转向认同,通过参与施暴行为获得短暂的控制感,以此抵消自身创伤的无力。

剧中她面对受害者时的麻木,实则是情感隔离的表现。心理学上,这种去人性化行为常出现在长期受虐者身上——通过否定他人的痛苦,间接否认自己的创伤记忆。

宋红玉的命运是特定时代与地域背景下结构性压迫的缩影。

剧中设定在九十年代末东北,经济转型期的动荡加剧了底层女性的生存困境。她的堕落轨迹(从失足女到罪犯)映射了社会资源分配不公与道德秩序的崩塌。

她的黑化并非偶然,而是被挤压至社会边缘后的极端反应。正如原型案件(哈尔滨碎尸案)所示,犯罪团伙成员多来自底层,通过暴力手段实现阶层跃升的幻觉。

剧中宋红玉的复杂性引发了艺术创作与伦理责任的冲突。

编剧赋予她悲惨身世(重男轻女家庭、被迫辍学)以解释其犯罪动机,这种人性化处理虽增强角色立体度,却可能淡化其罪行的残酷性,引发原型案件受害者家属的不满。

从观众接受角度看,宋红玉的恶女形象迎合了当下对反传统女性角色的审美需求(如《黑暗荣耀》中的复仇女性),但也暴露了影视作品在反派上桌潮流中对暴力的过度美学化倾向。

宋红玉的转变是一面棱镜,折射出权力结构、性别压迫、创伤代偿与时代症候的交织。她的堕落并非纯粹的个人选择,而是系统性暴力链条中的一环。

这种复杂性挑战了非黑即白的道德判断,迫使观众思考:当社会未能为受害者提供救赎通道时,是否也在无形中制造了新的加害者?