“拜倒在石榴裙下”这句俗语,相信大家都不陌生,常常用来形容男子对风流女性的崇拜和倾慕。然而,我们是否真的了解“石榴裙”是何物?究竟这是一种怎样的裙子?它竟然有如此神奇的魅力,其中又发生了怎样的故事呢?

“石榴裙”这个词汇自然与石榴有关。石榴原产于波斯(今伊朗)一带,公元前二世纪传入我国。在民间婚嫁时,人们常常在新房案头或其他地方摆放切开的石榴,以示吉祥。石榴更常被视为吉利的象征,许多吉祥画作中都有《榴开百子》、《三多》、《华封三祝》、《多子多福》等元素。这种文化传承至今,形成了独具特色的石榴文化。

石榴有着众多美丽的别名,如丹若、沃丹、金罂等。在农历的五月,正是石榴花开最为艳丽的季节,因此五月又被雅称为“榴月”。石榴与中国的服饰文化有着密切的联系,因为有人认为石榴花的形状酷似舞女的裙裾。梁元帝在《乌栖曲》中写到:“芙蓉为带石榴裙”,为石榴裙的美丽形象做出了生动的描绘。南北朝时期的诗人何思澄也在《南苑逢美人》中以石榴裙来隐喻心中的美女:“媚眼随娇合,丹唇逐笑兮。风卷葡萄带,日照石榴裙。”这些诗句为石榴裙的美好形象增添了一层神秘的色彩。

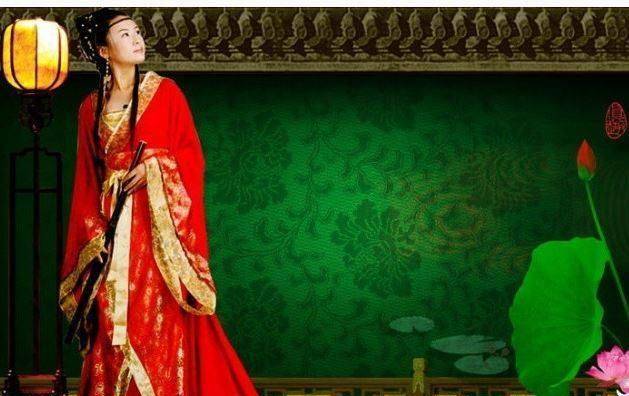

关于“拜倒在石榴裙下”的典故,传说与唐明皇和杨贵妃的故事有关。据说,杨贵妃非常喜欢石榴花,爱吃石榴,特别钟爱穿绣满石榴花的彩裙。每当石榴花盛开之际,唐明皇会在“炽红火热”的石榴花丛中设宴款待杨贵妃。唐明皇对杨贵妃的妩媚醉态赞不绝口,常常将贵妃被酒染红的面颊与石榴花相比,争辉艳丽。然而,因唐明皇过于溺爱杨贵妃,疏于朝政,大臣们不敢直言进谏,于是将怨气发泄在杨贵妃身上,纷纷不肯向她行礼。为了维护贵妃的尊严,唐明皇下令文官武将见到贵妃必须下跪行礼,否则将以欺君之罪严惩。这一情景在唐代宫廷中成为常态,众臣见到杨玉环身着石榴裙走来,纷纷下跪行礼。这样,便形成了“拜倒在石榴裙下”的典故,流传千年,成为崇拜女性的俗语。

总的来说,石榴裙的美丽形象根植于石榴文化的深厚底蕴,与中国的服饰文化紧密相连。其在古代文学作品中的描绘,更为这一形象增色不少。而“拜倒在石榴裙下”的典故则通过唐明皇和杨贵妃的故事,生动地诠释了这一俗语的来源,使之流传至今,成为文学和历史的交融之作。